니클라스 루만의 기능적 분화론의 관점에서 본 종교 참여

http://cafe.daum.net/jangdui/6UGt/6

경북대학교 사회학과 박사과정 문정환

Ⅰ. 들어가기

개인적으로 실행한 종교 활동이라고는 대학교 때 3개월 간 집 근처에 있는 교회에 다닌 것 밖에 없다. 그 전에도 친하게 지냈던 친구가 있어 그 친구를 따라 교내 교회 관련 동아리나 교회 캠프에 참석했던 경험이 있지만 나에게 종교적 열성을 불러일으킬 만큼의 인상은 받지 못하였다. 그 이후, 교회에 3개월 간 나갔던 것도 같은 과의 선배 권유에 못 이겼기 때문이었다.

집에서 50m정도 밖에 떨어져 있지 않은 교회의 공간에서 경험한 것을 한마디로 요약하면 ‘낯섬’이라고 말할 수 있을 것이다. 비종교인을 비정상인으로 규정하는 시선들에 끊임없이 노출되면서 수개월이 지나면서도 익숙해지지 않는 교회라는 공간에 대한 낯섬, 간헐적으로 불쑥불쑥 드러나는 것이지만 나에게는 광기(狂氣)라고 여겨질 만큼 깜짝 놀라게 만드는 행위들이 그들의 공간 속에서는 일반적인 것으로 정당성을 획득하고 있는 것에 대한 낯섬, 지나온 삶의 궤적들을 눈에 보이지도 않는 초월적 신과의 관계를 통해 끊임없이 재규정하고 있는 이들에 대한 낯섬, 신에 대해 현실적이고 냉소적인 관점을 유지하면서도 자신을 교회 신자라고 당당하게 얘기하며 교회공동체의 한 일원으로 적극적인 행보를 유지하던 자들에 대한 낯섬, 비록 짧은 기간의 경험이었지만 교회에서의 삶은 항상 낯섬의 연속이었고, 이러한 낯섬은 언제라도 교회와의 인연을 끊을 수 있는 명분을 제공하는 낯섬이기도 했다.

비종교인의 신분에서 여러 이질적인 상황들을 그런대로 견딜 수 있었던 것은 낯선 경험의 순간을 학문적 발로의 중요한 계기로 여기는 사회학 특유의 시각 때문이기도 했다. 그곳에서 경험한 체험들은 특별한 것이었고, 비일상적인 것이었다. 그런 만큼 6년이 지난 지금에도 그 때의 체험들은 비교적 선명하게 회상할 수 있을 만한 것이었다. 의문은 자연스럽게 생겨났고, 비정상적인 사람으로 나를 바라보는 인식은 부담이라기보다는 그 자체로 궁금한 것이었다. 왜 저 사람들은 종교를 가지는 것일까? 저들이 말하는 신에 대한 경험은 무엇을 의미하는 것일까? 이 사람들은 신에 대한 자신의 믿음을 왜 자꾸 변화시켜 나갈까?

위의 질문들은 삶을 통해 흘러나오는 자연스럽고 개인적인 질문이지만, 이를 보다 사회학적이고 추상적인 수준으로 확장하여 새롭게 질문을 구성해볼 수도 있겠다. 그것들은 아마도 다음과 같이 물어볼 수 있을 것이다.

현대사회에서 종교는 어떤 의미를 가지는가? 개인이 종교를 가진다는 것은 무엇을 의미하는가? 현대사회에서 종교적 행위에 참여하는 개인의 동기는 무엇인가? 그러한 동기를 추동하는 사회적 배경은 무엇인가? 물론, 이러한 질문에 대한 답은 결코 확실하고 단정적인 형태로 결론을 내릴 수 있는 것이 아니다. 그 이유는 사회는 고정적인 것이 아니라 계속해서 변화하고 있으며, 종교 또한 그에 따라 끊임없이 새로운 의미를 획득하기 때문이다. 그렇기 때문에 종교를 믿는다는 것이 무엇을 의미하는가에 대한 질문은 그 사회가 어떤 사회로 변화해 가느냐는 것에 대해 질문한다는 것을 의미한다.

보통 종교적 참여의 동기를 논할 때, 개인들의 주관적 차원이나 개인들에 내재한 주관적 의향에 주목하는 경우가 많다. 보통 자원적(自願的)이라고 부르는 이 동기적 측면은 행위자가 자신을 둘러싼 환경적 조건에 대해서 숙지하고 있으며, 그 개인의 행동은 그러한 환경적 반응으로써 나타난다고 보는 관점이다. 이러한 관점에서 보면, 종교에의 참여 또한 그를 둘러싼 어떤 사회의 구속성에 따라 제한을 받기는 하지만, 개인은 그러한 구조적 요인에 따라 행동하는 것이 아니라 나중에는 그러한 구조조차 변경시킬 수 있는 개인의 주체적인 선택에 따라 종교를 선택한다. 그렇기 때문에 이 관점은 사회의 구조적 변화를 다루면서도 개인이 직면한 심경의 변화를 추적하는 데 주력할 뿐, 그를 둘러싼 전체 사회의 구조적인 변화를 다루는 데는 한계를 보인다.

이에 반해 본 글에서 다루게 될 니클라스 루만의 사회적 체계론의 관점은 현대사회가 계층적 분화를 넘어 기능적 분화의 세계로 접어들면서 증가한 복잡성의 문제를 어떻게 해결해 가는가에 집중한다. 이러한 현대사회에 대한 그의 배경적 논의는 여러 사회체계들 안에서 종교가 특정 위치를 차지하면서 종교만의 고유한 방법으로 복잡성을 감축시켜 나가는 행태를 서술하는 것으로 이어지고 있다. 이러한 논의는 불확실성과 우연성이 제도화되어 재생산되는 현대사회에 대한 새로운 시선으로 개인적 차원의 논의를 넘어서서 체계가 유발하는 종교 참여의 동기에 대해 서술하기 때문에 현 종교에 대한 논의에 대해서도 나름의 의미 있는 관점을 제공할 것이라 본다.

이 글의 전체적인 논의는 먼저 불확실한 사회로의 변화를 묘사하면서, 집단 속에 자발적으로 참여하려는 개인의 동기를 추적한 뒤르켐의 논의를 살펴보는 데서 시작한다. 그 후, 니클라스 루만의 계층적 분화에서 기능적 분화로의 변화에 대한 서술을 요약하고, 이를 바탕으로 ‘들어가기’에서 제기한 질문에 대한 답변을 서술하는 것으로 글을 마무리 짓는다.

Ⅱ. 불확실성 속의 종교적 참여의 동기 - 뒤르켐의 논의

루만은 ‘사회의 질서는 어떻게 이루어지는가?’란 질문을 던졌는데 이와 동일한 질문을 던졌던 고전사회학자의 인물로 뒤르켐이 있다. 뒤르켐은 사회질서의 기초를 종교에서 찾았는데, 그는 종교를 재정의하면서 종교의 초자연적 실재를 없애는 대신에 그 기능을 강조하였다. 즉, 종교는 사회의 초석 역할을 하면서, 특정 사물에 대해 여러 사람들이 비슷한 방식으로 이해하게끔 하는 기능을 한다. 이처럼 일정한 사람들에게 공유되는 유사한 인식적 틀이 집합의식으로, 이러한 집합의식은 반복되는 의례와 의례적 절차가 가지는 상징적 의미에 대한 믿음을 토대로 형성된다. 집합의식을 가진 사람들 간에는 종교가 제공하는 상징적 가치에 의한 집단적 흥분이 형성되며, 이러한 집단적 흥분을 바탕으로 사람들은 자신들이 속한 사회가 정상적이고 의미 있는 사회라고 여기게 된다. 흔히 말하는 사회화가 이루어지게 되는 것이다.

이처럼 뒤르켐의 논의를 살펴보면 그는 은연중에 사람들이 종교에 자발적으로 참여하고 있다는 논의를 하고 있음을 알 수 있다. 하지만 이 때, 의문이 드는 것은 점차 개인의 신념이 중요해지고, 종교의 초자연적 가치에 대한 의문이 증가하는 근대 사회에서도 종교에 대한 자발적 참여가 가능하게 되는 것인가란 것이고, 만약 가능하다면 그것이 어떤 형태로 실행되느냐는 것이다.

사실상 근대사회로 넘어 오면서 종교는 이전에 발휘했던 영향력들을 상당 부분 상실하였다. 전근대사회에서의 종교는 노동자와 고용주, 빈자와 부자 모두에게 영향을 미쳤으며, 노동자와 가난한 사람들에게 사회질서는 곧 신의 섭리임을 가르쳤다. 이로 인해 현세에서의 불평등을 내세에서 보상해 줄 것이라는 소망을 심어줌으로써 빈자가 현세에 만족하도록 하게 하였다. 종교는 고용주와 부자들에게 현세에 있어서의 이익이 결코 인간의 몫이 아니라는 것과, 현세의 이익을 무제한적으로 추구해서는 안 된다는 것을 명시함으로써 인간의 욕망까지도 강력하게 제어하는 기능을 발휘하였다. 하지만, 근대사회에서의 종교는 이러한 규제력을 거의 상실하였고, 종교를 대체하여 사회의 욕망을 조절할 수 있는 유일하고도 통합적인 기능을 담당하는 새로운 체계의 형성은 나타나지 않게 되었다(뒤르켐, 1994). 뒤르켐은 근대 사회에서 공유하는 가치의 부재를 관찰하였으며, 정치와 종교가 분리됨으로써 기존의 정치와 종교가 결합된 정치 공동체의 해체를 얘기하였다. 이러한 상태에서 집합의식의 부재를 수반한 현대사회는 공유하는 상징체계의 부재로 파편화될 가능성이 많은 사회로 접어들 게 된다(정태식, 2003).

이러한 상황에도 불구하고, 뒤르켐은 종교에 대한 개개인의 참여에 대해서 긍정적인 대답을 제시하고 있다.『자살론』에서 뒤르켐은 종교가 자살에 대한 방어적인 효과를 가지고 있음을 보여준다. 뒤르켐은 종교가 세속적인 도덕에 비하여 자살을 더욱 강하게 비난하는 것도 아니고, 신의 관념이 종교적 지각 표상에 대하여 의지를 억제할 수 있는 강한 권위를 부여하는 것도 아니라고 말한다. 자살의 경향이 가장 적은 유대교는 자살을 공식적으로 금지하지 않고 있으며, 내세에 대한 관념도 극히 막연하다. 뒤르켐은 종교의 내적인 내용이 자살 경향의 감소에 영향을 미치는 것은 아니라고 하면서, 그 이유를 ‘종교가 하나의 사회’라는 데서 찾고 있다. 종교 사회는 충실하고, 복종적인 사람들에게 공통된 신념이자 관행으로 기능하며, 이로 인해 나타나는 집합적 정신상태가 강하게 형성됨으로써 종교적 공동체의 통합기능이 강화된다(뒤르켐, 1994).

뒤르켐의 종교에 대한 이러한 논의는 근대사회에서 종교 또한 여전히 ‘여러 사회의 일부분’으로 강력하게 기능할 수 있음을 암시한다. 우리는 이러한 논의를 바탕으로 현대사회에서의 종교의 위치나 그러한 종교에 참여하고자 하는 개인의 동기를 추론할 수 있다. 즉, 사회의 분화가 이루어질수록 개인을 둘러싼 행위의 선택 가능한 범위는 점차 증가하게 된다. 통합적인 의미 형성을 가능하게 했던 종교의 내적 가르침은 그 영향력을 상실하였기에 개인에게 삶의 의미를 제공했던 기존의 집단적 가치가 현실 속에서 갈등을 일으키는 빈도도 점차 많아진다. 이로 인해 개인은 점차 자신이 어디에 속하는지 파악하는 것에 대해 어려움을 겪게 될 수밖에 없다. 뒤르켐이『자살론』을 통해서 설명한 ‘이기적 자살’에 대한 정의 또한 자기의 정체성이 확고하고 지속성 있게 뿌리내리지 못하는 근대인들의 삶의 처지를 대변해주는 것으로, 개인은 이러한 현실적 상황 앞에서 오히려 집단적 가치에 동조하면서 그러한 현실적 상황을 타개하고자 한다. 개인의 실존이 흔들리는 상황에서 오히려 우리는 사회에 강력하게 통합되고자 하는 욕구를 상상할 수 있게 되는 것이다. 물론, 이것이 기계적 연대가 지배하는 사회처럼 생각, 행동, 규범, 가치관, 생활방식이 비슷한 개인들을 낳게 된다는 것을 의미하는 것은 아니다. 개인들 간의 결속의 강도와 지속성은 과거보다 점차 옅어진다. 한 번 관계를 맺으면 죽을 때까지 이어지던 과거의 단단한 결속력은 구시대의 유물이 되고, 이질적이며 분화된 사람들은 결속은 원하지만 그 형식은 끊임없이 변화해가는 상황에 점차 익숙해지게 된다. 인생의 과거, 미래, 현재에 대한 개인의 인식상은 항구적인 전환을 일으키게 되고, 개인은 이러한 불확실성이 증가하는 상황 속에서 예측 가능한 상황을 제한적으로나마 확보하기 위해 집단에 속한다.

뒤르켐은『사회분업론』에서 유기적 연대를 통해 여전히 집단에 속하고자 하는 개인의 욕구를 전제로 논의를 전개하고 있다. 그는 현대사회의 통합을 논하면서 높은 인구밀도와 도시화, 그리고 점차 확장되는 분업으로 사람들이 분화되는 것은 사실이지만, 각 개인이 유기적으로 협조하는 형태로 연대를 해나가는 방식에 주목한다. 개인의 전문성이 강화될수록 개인들 간의 상호 의존성은 점차 증가하게 되는 것이다. 이러한 기계적 연대의 사회에서도 종교는 과거처럼 개인에 대한 전인격적 통합 기능은 상실하였지만, 여러 사회의 한 부분으로써 여전히 개인의 집단적 참여의 동기를 유발하는 것으로 설정될 수 있다. 이처럼 뒤르켐은 종교에 대한 논의를 통해 결속과 연대가 이루어지는 조건을 사회에 대한 논의로 확장하는데 주력하였지만, 이런 논의가 이루어지는 와중에 불확실성이 점차 증가하게 되는 상황, 특정한 결속을 이루고자 하는 개인적 동기에 대한 고찰은 왜 사람들은 종교를 가지는가에 대한 질문에 대해 의미 있는 답변을 제공한다고 할 수 있다.

Ⅲ. 니클라스 루만의 기능적 분화론

불확실한 상황에 대해 중점적으로 논하고 있으면서 현대적 결속의 형태에 대해서도 의미 있는 논의를 제공하는 현대의 학자가 니클라스 루만이다. 그 또한 뒤르켐처럼 전근대사회와 근대사회를 구분하는 것으로부터 논의를 시작하는데, 그 논의들을 정리하면 다음과 같다.

니클라스 루만에게 사회의 기본단위는 소통이다. 루만이 소통을 어떻게 생각하는가에 대해서는 하버마스의 소통에 대한 관점과 비교해보면 잘 드러나는데, 하버마스는 소통을 사회적 갈등의 합리적 해결을 위한 것으로 보고, 소통을 통해 타자와의 상호작용이 가능하다고 주장하였다. 개인은 타자와의 상호이해를 위한 언어규칙을 이해할 수 있는 능력을 가지고 있으며, 결국 이러한 능력을 가진 사람들 간의 언어적 의사소통을 통해 사람들은 합의에 이를 수가 있게 되는 것이다(최광현, 2003). 반면에 루만은 오히려 개인들은 소통을 통해 서로 간의 ‘차이’를 더 잘 확인할 수 있으며 소통을 통해 갈등에 이를 수도 있다고 본다. 하버마스에게 소통이 합리적 이성을 통한 합의에 이르기 위한 조건이었다면 루만에게 소통은 체계의 기능을 재생산하는 기본 단위로 소통에 따라 여러 의미 형성이 가능할 수 있는 것이라고 할 수 있다.

사회적 체계의 분석단위를 소통으로 지적한 루만의 논의에서 특이한 것은 여타의 사회학자들이 생각하는 것처럼 인간을 사회의 기본단위로 보는 관점에서 벗어난다는 것이다. 사회적 체계이론은 소통을 구성하는 것은 각 개인으로서의 인간이 아니라 단지 소통일 뿐이라고 본다. 즉, 소통이 소통을 구성하는 것이다. 인간은 소통의 발생에 있어 필요하지만 인간이 소통의 내부에서 작동하는 것은 아니다. 인간은 소통의 외부적인 필수조건일 뿐이지 소통과 사회의 충분(internal) 조건은 아니라는 얘기이다.

우리가 사회라고 부르는 소통체계 안에서 인간이 소통할 수 있다고 가정하는 것은 진부한 견해이다. 명석한 분석가들조차도 이러한 진부함에 빠져들곤 한다. 이러한 (진부한) 진술이 잘못이라는 것과 이것이 일종의 관습적인 것으로 기능할 뿐이라는 걸 보여주는 것은 상대적으로 쉽다. 인간은 소통할 수 없다. 인간의 뇌도 소통할 수 없다. 인간의 의식도 소통할 수 없다. 다만 소통만이 소통할 수 있을 뿐이다(Luhmann, 1994, 371).

우리가 서로 말하거나 물건을 살 때, 아니면 선거에서 투표를 할 때 우리는 ‘우리가’ 소통한다고 말하지만, 실제적으로 말하면 소통하는 것은 단지 소통일 뿐이다. 두 사람이 서로에게 말할 때-이들이 친밀한 연인들일 때조차도-그들의 의식과 신체는 여전히 소통의 안이 아니라 외부에 있게 된다. 소통에서 우리는 단지 타인의 소통에 접속할 수 있을 뿐이다. 어떤 주어진 상황에서 우리는 타인의 마음과 뇌에 직접적으로 접속할 수 없으며 마찬가지로 인간이라는 속성에 접속할 수도 없다. 소통이 인간 없이 발생할 순 없지만, 인간은 역설적이게도 소통 내부에 접근할 수 없다(Luhmann, 2007).

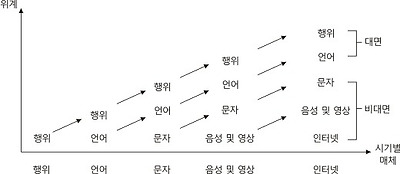

이러한 소통을 기본단위로 한 루만의 논의 역시 사회에 대한 역사적인 관점을 유지한다. 루만은 사회를 분절되고 ‘계층화된 사회’와 ‘기능적으로 분화된 사회’로 구분한다. 계층화된 사회에서 귀속은 가족이나 세대와 같은 공동체 수준에서 이루어지고, 때로는 더 큰 질서(친족이나 종족)의 수준에서 이루어지기도 한다. 이러한 것들은 모두 ‘공통의 혈연관계’에 기초한 것들이다. 사람들은 혈연에 기반 한 가족, 동족, 계층 등과 같은 주어진 사회의 구조적인 조건 안에서 쉽게 변화하지 않는 자리를 부여받았다(Braeckman, 2006). 사회에 속한다는 것은 이러한 친족, 계층을 결정하는 규칙에 따라 엄격하게 정의되었으며, 개인은 자신의 정체성을 획득하는데 있어서도 개인이 아닌 자신이 속한 특정 공동체가 표방하는 정체성에 따라 획득하였다. 이러한 전근대사회에서 개인이 특정 공동체에 속함 없이 살아간다는 것은 사회로부터 완전히 배제되었음을 의미한다. 중세시대에서도 학자, 거지, 도망자, 탈출병과 같은 배제된 자들이 있었으며, 이들은 가족이나 계층이 보장하는 연대의 결핍을 경험해야 했다. 근대가 시작될 때까지 배제는 집단에 반하는 형태로 이루어졌고, 집단에 의해 배제된 자는 곧 사회로부터의 추방에 부합하는 고통을 겪어야했다(Luhmann, 1995).

전근대 사회의 각각의 부분체계들이 계층적인 질서의 차원에서 구분되었다면, 근대 사회에서의 체계들은 기능적인 방식에 따라 분화된다. 사회의 소통은 특정 기능을 전담하는 체계들이 소통하는 방식에 따라 구성되며, 루만에 따르면 ‘상징적으로 일반화된 의사소통매체들에 의해 기능적으로 다양하게 분화된 의사소통들의 총합체(Luhmann, 1984)’로 파악된다. 현대사회는 정치, 경제, 교육, 법, 과학 등으로 기능적인 분화를 이루고 있는 다양한 사회체계들로 이루어지며 이들 사회체계들은 나름의 독특한 의미체계들을 가지고 있어 이들 간에는 어떠한 중심도 정점도 없는 대등한 관계가 마련된다. 즉, 어떤 기능체계도 본질적인 우위를 점하지 못하며, 과거 모든 부분을 아우르며 막강한 의미체계로서 기능했던 종교 또한 근대세계에서는 단지 하나의 기능체계로 구분될 수 있을 뿐이다. 종교를 포함하여 기능적으로 분화된 체계들은 서로가 서로를 대체할 수 없으며 완결된 전체를 지향하지 않는 서로 다른 관점에 불과하다.

포함/배제라는 관점에서 봤을 때, 기능적 분화로의 변화는 전근대사회에서의 완전한 포함/배제에서 보편적이고 부분적인 포함/배제로 체계분화가 이루어졌다는 것을 말한다. 모든 사람들은 모든 기능체계에 접근 가능하지만, 어떤 사람도 특정 기능체계에 완전하게 속할 수 없다. 모든 기능 체계로의 접근은 비록 기능 체계 스스로에 의해 결정된 전제 조건에 의해 이루어지지만 이들 조건들이 어떤 사람을 선험적(priori)으로 배제하는 것은 아니다(Luhmann, 1995). 이것은 개인의 입장에서 보았을 때, 체계에의 지속적인 참여가 더 이상 불가능하다는 것을 의미한다. 개인은 특정 체계의 소통영역에 일시적으로 참가할 뿐이다. 누구나 사랑할 수 있지만, 항상 사랑만 하는 것은 아니다. 누구나 투표에 참가할 수 있지만, 항상 정치적 운동을 하는 것은 아니다. 종교에의 참여 또한 언제든지 참여할 수 있고, 언제든지 종교적 활동을 그만둘 수 있는 것이 되었다. 시간이라는 흐름 앞에 의미는 끊임없이 변화해가며, 체계는 개인에게 가능성의 영역으로 등장한다. 개인을 지속적으로 붙잡아 둘 수 있는 체계가 형성되는 것은 불가능해진 것이다. 개인은 특정 체계에의 이탈에 대해서도 완전히 사회로부터 배제된다는 느낌을 가지기 보다는 다른 삶의 가능성을 모색하는 계기가 되었다고 생각한다.

이러한 기능적 분화로 인해 개인은 이전에는 하나지만 다기능적인 사회의 하부 구조에 속한 반면에 현재는 다양한 형태의 하부체계에 참여하게 된다. 개인은 정치, 경제, 과학, 예술의 하부체계에서 투표자, 소비자, 연구자, 예술가로 참여하며, 결국에는 하나의 하부체계로부터 개인이 완전히 배제된다는 것은 불가능하게 되었다. 왜냐하면 어느 개인도 유일한 과학자, 예술가, 시민, 종교인이 아니며 특정 직업을 가지더라도 개인마다 여전히 다른 차이들을 가지고 있기 때문이다(Braeckman, 2006). 전근대 사회와는 대조적으로 각각의 개인들은 모든 기능적 하부체계에 접근할 수 있다. ‘원칙상’ 모든 사람들은 교육을 받고, 학문 연구를 하며, 정치적 권력을 행사하고, 의료 혜택을 받을 권리를 가지고 있다. 이에 따라 특정 집단이나 체계에 소속된 것에 따라 개인적 삶의 경로를 예측하는 것은 점차 불가능해진다.

어쨌든 사람들은 제한되지만 특정 체계에 자신을 온전히 맡길 수 있는 상황에서 모든 기능체계에 접근 가능하지만 특정 체계에 부분적이고 일시적으로 참가할 수 있을 뿐인 세계로 진입하게 되었다. 개인의 정체성 또한 전근대적 방식처럼 특정 집단에 온전하게 소속되어 형성되는 것은 점차 불가능하게 되며, 사회에 더 이상 완전하게 속하지 않는 개인은 사회와의 관계에 직면하여 끊임없이 의문을 던질 수밖에 없게 된다. 따라서 개인이 특정 체계에 속하고자 하는 갈망은 전형적으로 근대의 현상이다. 전근대 사회에서 이러한 문제는 발생하지 않았다.

결국, 루만의 논의에 따르면 개인이 특정 체계에 온전하게 소속되지 못하는 비통합의 상태는 근대 사회에 들어와서 일상적이고 정상적인 것으로 상정된다. 각각의 개인은 하나의 특정한 기능체계에 속하는 방식으로 스스로를 정립하는 것이 아니라 몇몇 일면만 때에 따라 특정 기능체계에 속하게 될 따름이다. 결국 현대 사회 자체가 개인들에게 상이한 부분체계들에 동시에 속할 것을 요구한다.

전근대적 사회에서는 사회내적 경계가 자기정체성과 나란하게 그어졌기 때문에 이러한 혼합실존이 거의 불가능했다. 내가 농부라는 것, 이것만으로도 사회구조 안에 닻을 내리는 정체성 상징은 충분했고, 나를 사회 안에 위치지울 수 있었다. 나와 동등한 사람들과의 관계에 있어서건 위계 속에서 나의 위에 있는 사람들에 대한 관계에 있어서건 그러했다. 정체성을 외부로부터 부여하는 하나의 부분체계에 다른 대안 없이 속해야 했다....하지만 기능적 분화는 인격이 단 하나의 부분체계에 속하게끔 그렇게 부분체계들에게 인격들을 귀속시킬 수는 없다. 누구도 오직 경제적이기만 한 실존이 되지 않으며, 누구도 학자로만 등장하지 않는다(Nassehi. 2000)

과거에도 개인은 여러 정체성을 가질 수 있었으나, 사회는 그중에서 좀 더 권위 있고 의미 있는 정체성이 무엇인지 지정해주었다. 하지만, 현대에서는 이와 같은 전통적인 의미에서의 통합이 더 이상 가능하지 않게 되어, 정체성은 여러 흩뿌려진 상태로 언제든지 변화가능하며 개인은 그것을 스스로 주워 담아야하는 상황에 놓이게 된다. 앞서 말했듯이 부분체계들의 특정한 지향들은 기능적으로 분화된 체계들이 서로 대체될 수 없다는 것을 보여준다. 즉사회의 구성 원리 자체가 총체적 통합이 불가능한 상황을 일상적인 것으로 받아들이도록 강요하는 것이 근대사회의 특성이 되는 것이다.

근대 사회는 개인들에게 있어 무엇이든 간에 강력하게 귀속된 연결 고리가 없는 것을 기본으로 하기 때문에 이러한 상황에서 삶은 지극히 불투명한 것이 될 수밖에 없다. 결국 개인은 스스로를 다층적으로 분화된 상태로 인지하고 행위하도록 요구받게 되고 선택할 수 있는 여러 수많은 가능성 앞에 자신이 강제적으로 놓여 있음을 발견하게 된다(천선영, 2004).

결국, 개인은 의미가 불명확한 상황에 대한 해석 속에서 선택을 해야만 하는 상황에 처하게 된다. 이러한 불확실한 상황에서의 개인의 선택은 니클라스 루만의 위험에 대한 논의를 통해 더 극명하게 드러난다. 현대 사회는 사회를 위협하는 것들에 대하여 초세계적인 것에서 해답을 구하는 것이 아니라 그것을 내재적인 것으로 끌어안는다. 우리 사회는 위험에 대한 책임을 외부의 것에서 찾지 않고 사회로 옮겨 오기에 어떤 선택에 대한 개인이나 집단의 부담은 더 커지게 된다. 또한 사회는 복잡성에 둘러싸여 있기 때문에 위험에 대한 인식은 더 민감해질 수밖에 없다. 이처럼 위험에 대한 인식이 중요한 문제로 떠오르지만 우리는 선택을 할 때 현재 시점에서 앞날을 객관적으로 예측할 수 없다. 우리가 어떤 것에 대하여 ‘선택’한다는 것은 모든 것을 통찰하는 와중에 이루어지는 것이 아니라 알 수 없는 미래에 발생할 위험에 대한 인식을 전제로 이루어진다. 선택의 결과에 대한 예측이 인과적인 방식으로 이루어질 수 없다는 점은 그 자체로 위험부담이다.

이러한 위험에 대한 통찰 앞에서 개인의 선택은 온전히 혼자서 책임질 수 없는 것으로 다가온다. 앞서 뒤르켐에서 논의했던 것과 유사한 불안정한 정체성과 그러한 정체성의 끊임없는 형성, 그리고 불확실한 선택의 기로 앞에서 개인은 이러한 상황을 타개할 수 있는 지침을 사회에서 모색할 수밖에 없다.

Ⅳ. 기능적 분화론으로 본 종교적 참여의 동기

현대사회는 너무나 복잡한 상황에서 너무나 많은 선택가능성에 둘러싸인 사회이다. 그럼에도 선택은 이루어진다. 복잡하고도 불안정하며, 위험부담이 큰 상황에서 선택이 가능한 이유는 특정한 기대 구조를 만들어내는 사회적 체계들이 있기 때문이다. 여러 사회적 체계들은 스스로 만들어낸 기대구조를 통하여 환경과의 차이가 무엇인지 관찰하며, 이러한 과정에서 고유한 세계지평을 가지게 된다. 그리고 이러한 세계지평은 환경의 복잡성을 감축시키기 위한 작동을 통해 자신의 세계지평을 재구성해가며, 소통에서의 선택 부담을 줄여준다(정성훈, 2008).

사회적 체계는 구별을 통한 차이를 바탕으로 고유한 질서를 만들어간다. 사회적 체계는 환경과 독립된 경계를 유지하면서 그것과 끊임없이 소통한다는 측면에서 환경에 대해 의존적이면서도 자율적이다. 이러한 방식으로 작동하는 사회적 체계의 종류에는 정치, 법, 경제, 학문, 그리고 종교가 있다. 각각의 사회적 체계들의 차이를 구분해 주는 것은 그것이 가진 ‘이원적 코드’이다. 체계간의 분화는 이러한 이원적 코드를 통해서 일어난다. 두 값을 가진 구별 기제는 코드와 상관없는 내용을 배제해버리고 그에 부합하는 형식들을 통해 체계의 경계를 유지한다. 이원적 코드는 경계의 맥락만 형성하는 것으로 한정되는데, 구별의 구체적인 면을 택하는 조건들은 ‘프로그램’을 통해 마련된다. 프로그램은 외부에서 주어지는 것들이 체계 내에서 소통될 수 있는 일종의 소통수단이다. 루만은 프로그램을 “작동들의 올바른 선택을 위해 미리 주어지는 조건들(Luhmann, 2002)”로 정의하였다. 이들 코드와 프로그램을 통해 각각의 기능 체계는 자기 고유의 자기준거적 생산이 가능하게 된다.

이러한 논의를 바탕으로 기능적 분화의 상황 속에서 종교적 참여에 대한 동기를 우리는 다음과 같이 해석할 수 있다. 즉, 하나의 사회적 체계로 종교가 있으며, 개인은 3장에서 상술된 사회구조적 변화에 대한 불확실한 상황을 경감하기 위한 방안으로 그러한 종교에 참여하고자 한다는 것이다. 즉, 사회 구성원의 선택에 있어 최종적 권위가 부재한 채로 삶을 설계하고 그 결과에 대한 부담을 스스로 책임져야 하는 상황 속에서 일정한 안정성을 보장받을 수 있는 장치로 기능하는 종교를 가정해 볼 수 있는 것이다. 루만식으로 보자면 종교는 신이라는 초월적인 상징적 매체를 통해 환경의 우연성을 해석하고 조정하는 의사소통체계로 볼 수 있다. 세속적인 무관심으로 인하여 종교적 소통체계의 의미는 예전에 비해 훨씬 더 경감되었고, 사람들은 종교와 신학에 대해 더 이상 논쟁을 하지 않게 되었으나 초월성을 통해 미래에 대한 우연성을 제거하려는 의미 체계의 독특함은 여전히 살아있다고 할 수 있다(최광현 2006).

하지만 종교가 전체 삶을 조정하는 의미 체계로 등장할 때조차도 근대의 기능적 분화의 사회는 이러한 종교의 시도를 무력하게 만든다는 점에서 종교의 기능은 제한적일 수 있다. 종교 생활을 하는 개인들의 의미 형성도 온전히 종교적 의미 체계에 매몰되지 않는다. 오히려 자신의 정체성을 기획하는데 있어 다른 여러 기능 체계들의 일부분으로 종교를 이용하곤 한다. 이런 점에서 종교는 전체성을 지향하지만, 그 현실적 시도는 전체적이지 못한 아이러니를 보여준다. 실제로 3개월간의 종교 활동을 하는 동안에 주변의 사람들은 앞으로의 경제 활동을 걱정하고, 연애나 결혼에 대해 고민하는 것을 볼 수 있었으며, 그 해결책으로 종교적 행위에 집중하는 것이 아니라 다른 여러 현실적 대안들을 고민하는 것을 볼 수 있었다. 종교는 이들에게 삶의 터전이라기보다는 삶의 문제를 해결하는 대안 중 하나일 뿐이라는 것을 알 수 있었으며, 단지 어떠한 현실적 돌파구가 잠시 마련되어 있지 않는 상황 하에서 종교가 부분적으로 이들에게 버팀목이 되는 것을 확인할 수 있었다.

현 사회구조에 비추어 보았을 때, 종교가 전체성에 대한 욕구를 실제로 충족시켜줄 수 있는가에 대한 답변에 대해서는 회의적이지만, 종교의 전체성에 대한 기능적 매력은 개인을 종교로 유인하는데 있어 여전히 유효할 것이라 본다. 이에 대해 논하기 전에 우리에게 비교적 친숙한 주제인 ‘사랑’으로 시선을 잠시 돌려보자. 사람들은 왜 사랑하는가? 이에 대해 루만은 지금까지의 논의에서 추론할 수 있듯이 기능적 분화를 통해 우리가 온전한 개인의 형태로 소통할 수 있는 기회가 줄어들었다는 데서 시작한다. 경제 시스템에는 슈퍼마켓 계산원으로, 예술 영역에서는 작가로 참여하는 등, 개인은 사회에 부분적으로 참여하지만 이러한 접촉은 자신의 온전한 개성을 반영하지 못하는 ‘비개인적’인 형태의 접촉일 뿐이다. 그는 이처럼 소통형식이 점차적으로 ‘비개인적’인 것으로 변해가는 상황에서 유일한 예외를 가진 소통 방식이 바로 ‘사랑’이라고 지적한다.

사회라는 틀 안에서 사랑은 날로 개인화되어간다. 낭만적 사랑은 현대사회에서는 불가능한 것을 가능하게 만드는데, 그것은 바로 개인의 전 존재를 고려하는 것이다. 그런 의미에서 본다면 오늘날의 사랑은 플라톤이 말하는 ‘온전함을 향한 동경’이라고 할 수 있다. 사랑에서는 개인의 온갖 특성이 최고의 가치를 누린다. 연인과 관련된 모든 것 앞에서 자신을 열어 보여야 하며, 상대가 개인적으로 중요하다고 여기는 모든 것에 관심을 가져야 한다. 사랑이 가능하려면 우리는 타인을 특정 부분체계에 속하는 인간이 아니라 그 자체로 유일한 개인으로 인식할 수 있어야 한다는 것이다(Christian Schuldt, 2005).

기능적으로 분화한 사회는 오히려 자신의 개성을 인정받고 싶어 하는 욕구를 증대시키며 그에 따라 사랑의 수요 또한 증가하게 된다. 또한 사랑은 개체화와 자기 계발의 욕구를 해소시켜 주기 때문에 점점 더 그 중요성을 인정받게 된다. 이처럼 사회구조적인 변화가 개인을 해체하고자 할 때, 그 저변에는 오히려 통합된 개인을 상상하고, 그것이 소통되어야할 필요성을 부각시키는 욕구가 생겨난다. 사랑은 그러한 욕구를 충족시켜주는 중요한 수단으로 취급되게 되는 것이다.

이와 같은 사랑에 대한 논의를 보았을 때, 우리가 끊임없이 사랑하려고 하고, 사랑에 대한 기대가 한 없이 높은 이유는 개인의 심리적인 특성이 아니라 사회구조적인 조건에 의해 강제된 것이라고 볼 수 있다. 종교도 이와 유사하지 않을까?

우리가 온전한 개인으로 소통될 수 없는 환경, 과거와 미래를 구성하는 것에 있어 단일한 인식론적 틀이 부재한 환경, 이러한 두 가지 환경적 맥락들은 우리가 종교에 좀 더 관심을 기울이도록 하는 조건들을 제공하고 있는 것은 아닌가. 이러한 전체적인 상을 통해 개인을 통합시키려고 하는 종교체계의 발상은 우리가 여전히 종교인(특히 목사나 신부)을 하나의 부분적 정체성의 복합체로 생각하는 것이 아니라 전인격적인 존재로 바라본다는 사실에 의해 지지될 수 있다. 종교는 ‘사랑’과 마찬가지로 개인을 특정 부분체계에 속한 사람이 아니라 온전한 개인상을 가진 인물로 바라보도록 시도한다는 점에서 현대사회에 대한 반사이익을 획득할 수 있는 기능체계로의 의미를 가진다.

기능적으로 분화한 사회는 오히려 자신의 개성을 인정받고 싶어 하는 욕구를 증대시키며 그에 따라 이러한 욕구를 충족시켜줄 수 있는 종교의 수요 또한 증가하게 된다. 종교는 전체성에의 통합을 통해 개인의 선택에 있어 의미 있는 단서들을 제공하고, 개체화와 자기 계발의 욕구를 해소시켜 주기 때문에 점점 더 그 중요성을 인정받게 된다. 그 예로, 우리는 일상생활에서 종교에 자신의 모든 것을 바칠 만큼 헌신적인 사람들을 볼 수 있다. 이들은 낮과 밤을 가리지 않고 기도에 전념하거나 자신이 경제활동을 통해 이룬 것들을 서슴없이 종교단체에 기부하기도 한다. 이것은 여전히 종교가 전체성을 표방한다는 측면에서 기능적 분화에서 사는 개인을 유인할 수 있는 강력한 동기가 된다는 것을 보여준다.

하지만, 다른 전문적 기능 체계들의 정보와 지식이 점차 많아질수록 이와 부대끼며 살아가는 사람들에게 종교가 제공하는 의미의 시효성은 제한적일 수밖에 없다. 현대사회에서 개인은 하나의 특정 체계에 벗어나서도 여전히 사회 속에서 살 수 있다. 그런 만큼 개인의 종교 활동은 언제든지 참가할 수 있는 동시에 언제든지 거두어들일 수 있는 것이 되며, 결국 종교의 참여는 필연이 아니라 가능성의 영역일 뿐이다. 종교는 전체성을 지향하는 몇 안 되는 체계이지만, 체계에 부분적으로 참여하는 개인의 위치 앞에 전체성은 시간 속에서 미완의 상태로 진행된다. 이것은 앞에서도 지적한 현대사회의 환경적 맥락에서 종교가 처한 역설이기도 하다.

Ⅴ. 나가며

본 글은 개인적으로 3개월간의 교회 생활을 통해서 경험한 것에 대한 개인적인 질문들을 사회학적 이론을 통해서 답변하려는 시도였다. 저자가 본 종교인들의 활동은 사람들이 자신의 온 마음과 몸을 바쳐가면서까지 종교 활동에 전념하지는 않는다는 것이었다. 몇몇 사람들은 종교 활동에 열성을 보이고 있었지만, 그들 자신과 신과의 관계에 대한 관념은 고정되어 있지 않고, 끊임없이 재정의되며 새롭게 기획되는 것을 볼 수 있었다. 각 개인의 종교적 실천이 이렇게 유동적이며, 때로는 종교가 아닌 다른 해석체계에 바탕을 둔 의미담론을 서슴치 않고 말하는 것을 보며, 우리는 종교가 근대사회에서 더 이상 유일무이한 해석체계가 될 수 없음을 알 수 있다.

니클라스 루만의 사회적 체계이론은 복잡다단한 우리 사회를 전제로 하고, 이러한 복잡한 현실들에 대한 의미를 제공하는 것으로 정치, 경제, 언론, 학문 등과 같은 사회적 체계들을 설정하였다. 종교 또한 이러한 사회적 체계의 하나로써 개인은 이러한 사회적 체계 중에 온전히 매몰되지 않으며, 개인은 어디까지나 각각의 사회적 체계에 걸쳐진 채로 소통하고 있다. 루만에 따르면 근대사회는 더 이상의 전인격적 존재를 허용하지 않는 구조이며, 그것은 마치 전인격적인 성질을 가정하고 있는 종교와 사랑의 부분에서도 마찬가지로 적용되는 것이다. 이러한 상황에서 개인은 때로는 정치적 투표권을 가진 시민이자, 경제 활동을 하는 직장인, 연인을 둔 사람이자 특정 종교를 가진 복합정체성을 가진 사람으로 등장할 수밖에 없게 되는 것이다.

차이와 분열이 익숙한 사회에서 우리는 개인이나 특정 집단이 통합적인 어떤 것을 상상하고 실천하려고 하는 시도들을 자주 볼 수 있다. 하지만 이러한 시도는 사회의 구조적인 변동으로 인하여 결국에는 좌절될 수밖에 없게 되며, 개인의 종교 활동 또한 그러한 역설의 힘 앞에 그 의미가 제한될 수밖에 없는 상황에 직면하게 될 것이다.

참고 문헌

Braeckman, Antoon.「Niklas Luhmann's systems theoretical redescription of the inclusion/exclusion debate」. Philosophy & Social Criticism, Jan2006, Vol. 32.

Christian Schuldt. 장혜경 역. 2005.『낭만적이고 전략적인 사랑의 코드』. 2008. 푸른 숲.

Georg Kneer․Armin Nassehi. 정성훈 역. 2008.『니클라스 루만으로의 초대』. 갈무리.

Niklas Luhmann. 박여성 역. 2007.『사회체계이론1. 2』. 한길사.

김광기. 2007.『뒤르켐 & 베버 : 사회는 무엇으로 사는가?』. 김영사 참조.

에밀 뒤르케임 저. 노치준 역. 1992.『종교생활의 원초적 형태』. 민영사.

정성훈. 2007. “인간적 사회와의 작별: 니클라스 루만의 사회관을 통한 새로운 사회 비판 의 출발점 모색”. 시대와 철학. 제 18권 2호.

정태식. 2003.『카이로스와 텔로스 : 정치·종교·사회의 사상사적 의미체계』. 솔넷.

천선영. 2004. “컨설팅 사회”. 담론201 제 7호.

최광현. 2006. “니클라스 루만의 사회체계이론과 목회신학”. 신학 사상. Vol. 135.

에밀 뒤르케임 저. 김충선 역. 1994.『자살론』. 청아출판사.

국문초록

본 글은 짧은 시간 동안 종교 활동을 체험하며 생겨난 의문에 답하고자 하는 시도에서 비롯되었다. 필자는 현대사회에서 개인들이 종교 활동에 참여하는 것이 어떤 의미를 가지는지 묻고 있다. 이에 대한 대답으로 우선, 뒤르켐의 종교론을 통해 불확실한 상황에서 종교 활동에 참여하고자 하는 동기를 파악하였다. 그런 다음 니클라스 루만의 사회이론을 빌려와 현대사회는 기능적 형태로 분화된 사회이며, 이렇게 분화된 사회에서 개인은 특정 체계에 완전히 참여할 수 없는 상황에 처하게 된다는 것을 보여주었다. 이에 따라 개인은 불안정한 정체성과 그러한 정체성의 끊임없는 형성, 그리고 불확실한 선택의 기로 앞에서 이러한 상황을 타개할 수 있는 지침을 사회에서 모색할 수밖에 없게 된다. 이렇게 불안정한 상황은 개인에게 통합된 전체상을 상상하도록 하며, 종교는 그런 측면에서 개인을 유인할 수 있는 강력한 체계가 된다. 하지만 모든 체계를 아우를 수 있는 특정한 사회적 체계는 없으며, 개인은 사회적 체계에 부분적으로 속할 수밖에 없는 근대사회의 특성으로 인해 종교라는 특정 체계에 온전하게 참여하려는 시도는 결국 실패하게 된다. 개인은 종교인이 아니라 시민이자, 직장인, 연인이자, 종교를 가진 복합정체성을 가진 사람으로 등장할 뿐이다.

키워드

사회적 체계, 기능적 분화, 불확실성, 소통

영문초록

Author questioned what means attending religion activity in modern society. About the question, first we catch the motive to attend religion activity in uncertain condition through Durkheim' religion theory. Then, we borrow Niklas Luhmann' social theory. Modern society is functional differentiated society. In such society, man fully can't attend specific system. Thus man must find guidelines to overcome unstable situation, continue formation for identity, uncertain choice. Uncertain situation let man to imagine united larger truth. Religion become strong system to attract man in this mean. But there is no specific social system to surround every system, man partially include social system in modern society. thus it is finally fail for man to fully attend specific society such as religion. Man is not whole religious man, but he is citizen, worker, lover and religious man. He has complex identity.

Key Words

Social system, Functional differentiation, Uncertainty, Communication

ONE THOUGHT ON “온라인 저널리즘의 길을 묻다 2: 공론장 분석모델”